- AZOÏQUES

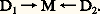

- AZOÏQUESOn nomme «azoïques» les composés organiques caractérisés par le groupe fonctionnel azo- (face=F0019 漣 N=N 漣) unissant deux radicaux alkyle ou aryle identiques ou non (azoïques symétriques et dissymétriques). Le groupe azo- peut être répété dans une même molécule: on a affaire à des disazoïques, des trisazoïques et plus généralement à des polysazoïques.Dès 1834, Mitscherlich a découvert l’azobenzène C6H5 漣 N=N 漣 C6H5, mais c’est Peter Griess qui effectua, à partir de 1858, les premiers travaux systématiques. Il donna la méthode de préparation très générale de ces produits. L’extrême généralité du procédé, l’intérêt des produits colorés formés aussi simplement attirèrent l’attention sur les azoïques, intérêt qui ne s’est nullement ralenti depuis. Dans sa monographie sur les azoïques, Zollinger cite plus de 2 400 références, non compris les brevets. Plus de la moitié des 2 500 colorants commerciaux actuels sont des azoïques. Leur importance économique, en volume et en valeur, représente aussi la moitié du marché mondial des colorants.À côté des colorants azoïques, dérivés des séries aromatiques et hétérocycliques, les azoïques aliphatiques sont des réactifs parfois utiles, mais leur importance est sans commune mesure avec celle des colorants azoïques.1. Classification des azoïques aromatiquesEn dehors des composés symétriques obtenus par des procédés spéciaux, les azoïques résultent de deux opérations successives:– la diazotation (cf. infra ) d’une amine primaire aromatique ou hétérocyclique qui aboutit à un sel de diazonium ou diazoïque;– le sel de diazonium D obtenu est copulé (cf. infra ): on obtient un aminoazoïque avec une amine primaire, secondaire ou tertiaire C et un hydroxyazoïque avec un phénol ou un énol C .On schématise ces réactions par le symbole AC ou AC , dans lequel la flèche part de l’amine diazotée et aboutit au copulant. Si A contient deux groupes amine primaire, il peut parfois subir deux diazotations et conduit alors à des disazoïques primaires:

C’est le cas des dérivés diaminés du diphényle et des composés analogues.D’autres disazoïques primaires résultent de la copulation sur un même composant de deux molécules de sels de diazonium identiques ou non et sont schématisés par:

C’est le cas des dérivés diaminés du diphényle et des composés analogues.D’autres disazoïques primaires résultent de la copulation sur un même composant de deux molécules de sels de diazonium identiques ou non et sont schématisés par: L’ordre et les conditions des deux copulations successives ne sont pas indifférents.On nomme disazoïques secondaires ceux qui résultent de la diazotation d’un aminoazoïque suivie d’une copulation sur un second composant:

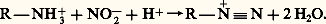

L’ordre et les conditions des deux copulations successives ne sont pas indifférents.On nomme disazoïques secondaires ceux qui résultent de la diazotation d’un aminoazoïque suivie d’une copulation sur un second composant: Si C2 contient un groupe amine primaire diazotable, on peut répéter la diazotation, et obtenir un trisazoïque, etc.Une autre possibilité importante consiste à unir deux ou trois aminoazoïques identiques ou non par l’intermédiaire d’une molécule renfermant deux ou trois atomes de chlore mobiles: phosgène, chlorure de cyanuryle, chloropyrimidine, etc. Si le pont ainsi introduit ne modifie pas la conjugaison et la résonance des molécules qu’il unit, la nuance du produit est la superposition des nuances des composants, de sorte que l’union d’un jaune et d’un bleu donne un vert, nuance difficile à obtenir par d’autres voies.2. Préparation générale des azoïquesElle comporte, comme on l’a dit, deux opérations successives: la diazotation et la copulation.La diazotation consiste à faire agir l’acide nitreux ou un composé lui donnant naissance sur un sel d’amine aromatique primaire à basse température (de 0 à 5 0C en général). La réaction se schématise ainsi:

Si C2 contient un groupe amine primaire diazotable, on peut répéter la diazotation, et obtenir un trisazoïque, etc.Une autre possibilité importante consiste à unir deux ou trois aminoazoïques identiques ou non par l’intermédiaire d’une molécule renfermant deux ou trois atomes de chlore mobiles: phosgène, chlorure de cyanuryle, chloropyrimidine, etc. Si le pont ainsi introduit ne modifie pas la conjugaison et la résonance des molécules qu’il unit, la nuance du produit est la superposition des nuances des composants, de sorte que l’union d’un jaune et d’un bleu donne un vert, nuance difficile à obtenir par d’autres voies.2. Préparation générale des azoïquesElle comporte, comme on l’a dit, deux opérations successives: la diazotation et la copulation.La diazotation consiste à faire agir l’acide nitreux ou un composé lui donnant naissance sur un sel d’amine aromatique primaire à basse température (de 0 à 5 0C en général). La réaction se schématise ainsi: Le sel de diazonium ou diazoïque (R 漣 + 令 N) est en général très soluble dans l’eau et la solution est utilisée pour la seconde phase.Diverses méthodes permettent éventuellement d’isoler le produit ou un dérivé: sel double avec le chlorure de zinc, fluoborate, préparation au sein de l’acide acétique glacial et précipitation par l’éther, etc. À l’état solide et sec, les sels de diazonium sont de violents explosifs, à manier avec prudence. Les sels de diazonium en solution aqueuse, sous l’action des alcalis, donnent naissance à une série de transformations réversibles résumées par les formules 1.Le cation diazonium se comporte donc comme un diacide avec la particularité que la seconde acidité est plus forte que la première de telle sorte qu’il est impossible d’isoler le premier terme, le diazohydroxyde, dont la concentration est toujours quasi nulle.Le syn-diazotate, peu stable, se transforme par chauffage, en présence d’alcali en excès, en un isomère, l’anti-diazotate stable. Hantzsch avait émis l’idée que l’isomérie de ces deux diazotates est une stéréo-isomérie autour de la liaison N=N. Des études ont confirmé cette hypothèse. Le syn-diazotate est le dérivé cis , l’anti-diazotate le trans. Les antidiazotates alcalins constituent une forme industrielle stable et commode de manipulation des diazoïques, puisqu’il suffit d’acidifier leur solution pour obtenir une solution de sels de diazonium (nitrosamine).La vitesse de ces réactions dépend essentiellement de la nature des amines de départ.Les cyanures et sulfites de diazonium sont aussi susceptibles d’exister sous des formes différentes, l’une stable, l’autre instable (diazocyanures, diazosulfonates) dont certaines sont utilisées industriellement.La réaction de copulation des diazoïques est une réaction de condensation avec des composés à hydrogène mobile, le plus souvent aromatiques.Les solutions diazoïques réagissent sur les amines primaires, secondaires ou tertiaires en milieu neutre ou peu acide pour former des aminoazoïques (réaction 2).En général, le reste azoïque s’introduit en position para- du groupe N R R , et il s’agit au total d’une substitution électrophile. Si la position para- est occupée, ou bien le substituant est expulsé, ou bien la copulation se fait en ortho-. Jamais elle n’a lieu en méta-.Avec les amines secondaires, il est très souvent possible d’isoler, en milieu neutre, un corps intermédiaire, le triazène ou diazoaminé:

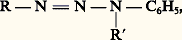

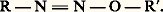

Le sel de diazonium ou diazoïque (R 漣 + 令 N) est en général très soluble dans l’eau et la solution est utilisée pour la seconde phase.Diverses méthodes permettent éventuellement d’isoler le produit ou un dérivé: sel double avec le chlorure de zinc, fluoborate, préparation au sein de l’acide acétique glacial et précipitation par l’éther, etc. À l’état solide et sec, les sels de diazonium sont de violents explosifs, à manier avec prudence. Les sels de diazonium en solution aqueuse, sous l’action des alcalis, donnent naissance à une série de transformations réversibles résumées par les formules 1.Le cation diazonium se comporte donc comme un diacide avec la particularité que la seconde acidité est plus forte que la première de telle sorte qu’il est impossible d’isoler le premier terme, le diazohydroxyde, dont la concentration est toujours quasi nulle.Le syn-diazotate, peu stable, se transforme par chauffage, en présence d’alcali en excès, en un isomère, l’anti-diazotate stable. Hantzsch avait émis l’idée que l’isomérie de ces deux diazotates est une stéréo-isomérie autour de la liaison N=N. Des études ont confirmé cette hypothèse. Le syn-diazotate est le dérivé cis , l’anti-diazotate le trans. Les antidiazotates alcalins constituent une forme industrielle stable et commode de manipulation des diazoïques, puisqu’il suffit d’acidifier leur solution pour obtenir une solution de sels de diazonium (nitrosamine).La vitesse de ces réactions dépend essentiellement de la nature des amines de départ.Les cyanures et sulfites de diazonium sont aussi susceptibles d’exister sous des formes différentes, l’une stable, l’autre instable (diazocyanures, diazosulfonates) dont certaines sont utilisées industriellement.La réaction de copulation des diazoïques est une réaction de condensation avec des composés à hydrogène mobile, le plus souvent aromatiques.Les solutions diazoïques réagissent sur les amines primaires, secondaires ou tertiaires en milieu neutre ou peu acide pour former des aminoazoïques (réaction 2).En général, le reste azoïque s’introduit en position para- du groupe N R R , et il s’agit au total d’une substitution électrophile. Si la position para- est occupée, ou bien le substituant est expulsé, ou bien la copulation se fait en ortho-. Jamais elle n’a lieu en méta-.Avec les amines secondaires, il est très souvent possible d’isoler, en milieu neutre, un corps intermédiaire, le triazène ou diazoaminé: qui peut se transposer en aminoazoïque sous l’action des acides. Dans le cas où l’amine est incapable de copuler par suite de la présence en ortho- et para- de substituants, l’action des acides sur le diazoaminé se borne à la régénération du sel de diazonium initial et de l’amine secondaire. C’est donc là encore une façon de stabiliser et de manipuler les diazoïques sous une forme commode. Le procédé a une énorme importance industrielle.Avec les phénols et les énols , la copulation a lieu en milieu alcalin et le reste diazoïque s’introduit également en para-, à défaut en ortho- du groupe phénolique, jamais en méta-. Dans quelques cas, on peut isoler, intermédiairement, un diazo-éther:

qui peut se transposer en aminoazoïque sous l’action des acides. Dans le cas où l’amine est incapable de copuler par suite de la présence en ortho- et para- de substituants, l’action des acides sur le diazoaminé se borne à la régénération du sel de diazonium initial et de l’amine secondaire. C’est donc là encore une façon de stabiliser et de manipuler les diazoïques sous une forme commode. Le procédé a une énorme importance industrielle.Avec les phénols et les énols , la copulation a lieu en milieu alcalin et le reste diazoïque s’introduit également en para-, à défaut en ortho- du groupe phénolique, jamais en méta-. Dans quelques cas, on peut isoler, intermédiairement, un diazo-éther: Avec les énols, la copulation a lieu sur le carbone voisin du groupe énol. C’est le cas des dérivés d’esters 廓-cétoniques ou des hétérocycles, des pyrazolones notamment.Des copulations sont réalisables aussi sur des composés à hydrogène mobile: carbures polycondensés, carbures éthyléniques activés, dérivés hétérocycliques à méthylènes actifs, etc.La formation d’azoïques colorés est très utilisée en chimie analytique qualitative et quantitative pour le dosage de nombreuses amines, de phénols et de composés apparentés (bilirubine).Autres modes de préparationLa réduction ménagée des dérivés nitrés, la condensation de dérivés nitrosés avec des amines, l’oxydation des amines dans des conditions particulières conduisent parfois à des azoïques symétriques dénués de groupes OH ou NH2 ou possédant ces groupes en méta-.Dans la série aliphatique, l’oxydation des hydrazines conduit régulièrement aux azocarbures.La copulation oxydative, c’est-à-dire l’oxydation douce d’un mélange d’un hydrazone hétérocyclique avec une amine, un dérivé méthylénique ou un phénol a permis à Hunig de préparer un grand nombre d’azoïques hétérocycliques que les difficultés de diazotation des amines correspondantes ne permettent pas d’obtenir par la voie classique (réaction 3).D’une façon analogue, les hydrazines hétérocycliques peuvent se condenser avec les quinones pour former des hydroxyazoïques (réaction 4).3. PropriétésL’introduction du groupe azo- entre deux noyaux aromatiques déplace le spectre d’absorption vers les grandes longueurs d’onde de telle sorte que la couleur apparaît (effet bathochrome). Le plus simple des azoïques, l’azobenzène, est jaune orangé.L’introduction de groupes amine ou phénol a également un effet bathochrome, de même que la multiplication des groupes azoïques; aussi peut-on obtenir presque toutes les nuances du spectre. Cependant, la complexité des molécules diminue la vivacité des nuances. Les verts purs sont les plus difficiles à réaliser.L’introduction de substituants convenables permet d’obtenir des colorants doués de propriétés spécifiques très variées qui seront étudiées à l’article COLORANTS.Comme les diazotates, les azoïques existent sous deux formes stéréo-isomères. Par suite de l’encombrement stérique, seul le trans -azobenzène est plan. L’isomère cis est gauche. Il est obtenu par action de la lumière sur l’isomère trans.La résonance stabilise ce dernier qui, en même temps, possède une couleur plus profonde (effet bathochrome).Au point de vue chimique, les azoïques se distinguent par une grande stabilité. Ils peuvent, en principe, être sulfonés, nitrés, halogénés, etc. La réduction du groupe azo- conduit à un mélange de deux amines, ce qui est un procédé courant de détermination analytique. Parfois, on isole l’hydrazine intermédiaire qui, en milieu très acide, peut subir la transposition benzidinique.En dehors de l’emploi classique des colorants azoïques en teinture et impression des textiles, de la coloration du papier ou des supports les plus divers, les procédés de reproduction de «diazotypie» mettent à profit l’action de la lumière sur les composés diazoïques. Un support est imprégné d’un diazoïque facilement décomposé par la lumière. Par exposition, sous un dessin transparent, à la lumière ultraviolette, le diazoïque est détruit sauf sous les traits opaques. Un passage dans un copulant provoque la formation d’une image positive. Pour éviter ce traitement, on peut combiner sur le support diazoïque et copulant en ajoutant un corps acide qui empêche la copulation prématurée. Celle-ci est réalisée après exposition par action du gaz ammoniac.4. Structures des azoïquesSi la formule de l’azobenzène n’est plus contestée, celle des dérivés hydroxylés et aminés a fait l’objet de discussions nombreuses et passionnées qui ont abouti aux conclusions suivantes:Dans les hydroxyazoïques existe en général un équilibre mobile azoïque (a) 燎 hydrazone (b) très rapidement établi, mais qui est déplacé par les solvants en fonction de leur polarité et du pH. Par contre, les ions (c) formés par l’une ou l’autre forme de (a et b) sont mésomères et ne constituent donc qu’un seul et unique produit (formules 5).Dans le cas des hydroxyazoïques ortho-, le phénomène se superpose à une chélation de l’hydroxyle OH avec le groupe azo-. Pour les dérivés aminés, au contraire, la tautomérie se manifeste en milieu acide avec les sels.L’introduction de substituants modifie ces équilibres et peut empêcher la planéité des molécules, comme c’est le cas du cis- azobenzène. Il en découle que la détermination a priori des spectres, donc de la couleur, des azoïques est encore très difficile et résulte essentiellement de considérations empiriques.5. Azoïques aliphatiquesL’aminoacétate d’éthyle (ester du glycocolle) a permis à Curtius de préparer le premier diazodérivé aliphatique, l’ester diazoacétique 2=CH 漣 C2C2H5.L’action des alcalis sur les dérivés N-nitrosés conduit aux diazoalcanes, particulièrement au diazométhane (réaction 6).On utilise couramment la nitrosométhylurée, plus récemment le N-méthyl-N-nitrosotoluène-p-sulfonamide. Le diazométhane, toxique et explosif, est très dangereux. On l’emploie en solution éthérée comme agent de méthylation.Les azoïques aliphatiques s’obtiennent à partir des hydrazines par action du brome ou d’un oxydant; l’exemple le plus classique est celui de l’azodiisobutyronitrile (réactions 7).Ces azoïques ont acquis une notable importance car leur décomposition homolytique conduit à deux radicaux libres qui servent à initier entre autres les réactions de polymérisation (réaction 8).

Avec les énols, la copulation a lieu sur le carbone voisin du groupe énol. C’est le cas des dérivés d’esters 廓-cétoniques ou des hétérocycles, des pyrazolones notamment.Des copulations sont réalisables aussi sur des composés à hydrogène mobile: carbures polycondensés, carbures éthyléniques activés, dérivés hétérocycliques à méthylènes actifs, etc.La formation d’azoïques colorés est très utilisée en chimie analytique qualitative et quantitative pour le dosage de nombreuses amines, de phénols et de composés apparentés (bilirubine).Autres modes de préparationLa réduction ménagée des dérivés nitrés, la condensation de dérivés nitrosés avec des amines, l’oxydation des amines dans des conditions particulières conduisent parfois à des azoïques symétriques dénués de groupes OH ou NH2 ou possédant ces groupes en méta-.Dans la série aliphatique, l’oxydation des hydrazines conduit régulièrement aux azocarbures.La copulation oxydative, c’est-à-dire l’oxydation douce d’un mélange d’un hydrazone hétérocyclique avec une amine, un dérivé méthylénique ou un phénol a permis à Hunig de préparer un grand nombre d’azoïques hétérocycliques que les difficultés de diazotation des amines correspondantes ne permettent pas d’obtenir par la voie classique (réaction 3).D’une façon analogue, les hydrazines hétérocycliques peuvent se condenser avec les quinones pour former des hydroxyazoïques (réaction 4).3. PropriétésL’introduction du groupe azo- entre deux noyaux aromatiques déplace le spectre d’absorption vers les grandes longueurs d’onde de telle sorte que la couleur apparaît (effet bathochrome). Le plus simple des azoïques, l’azobenzène, est jaune orangé.L’introduction de groupes amine ou phénol a également un effet bathochrome, de même que la multiplication des groupes azoïques; aussi peut-on obtenir presque toutes les nuances du spectre. Cependant, la complexité des molécules diminue la vivacité des nuances. Les verts purs sont les plus difficiles à réaliser.L’introduction de substituants convenables permet d’obtenir des colorants doués de propriétés spécifiques très variées qui seront étudiées à l’article COLORANTS.Comme les diazotates, les azoïques existent sous deux formes stéréo-isomères. Par suite de l’encombrement stérique, seul le trans -azobenzène est plan. L’isomère cis est gauche. Il est obtenu par action de la lumière sur l’isomère trans.La résonance stabilise ce dernier qui, en même temps, possède une couleur plus profonde (effet bathochrome).Au point de vue chimique, les azoïques se distinguent par une grande stabilité. Ils peuvent, en principe, être sulfonés, nitrés, halogénés, etc. La réduction du groupe azo- conduit à un mélange de deux amines, ce qui est un procédé courant de détermination analytique. Parfois, on isole l’hydrazine intermédiaire qui, en milieu très acide, peut subir la transposition benzidinique.En dehors de l’emploi classique des colorants azoïques en teinture et impression des textiles, de la coloration du papier ou des supports les plus divers, les procédés de reproduction de «diazotypie» mettent à profit l’action de la lumière sur les composés diazoïques. Un support est imprégné d’un diazoïque facilement décomposé par la lumière. Par exposition, sous un dessin transparent, à la lumière ultraviolette, le diazoïque est détruit sauf sous les traits opaques. Un passage dans un copulant provoque la formation d’une image positive. Pour éviter ce traitement, on peut combiner sur le support diazoïque et copulant en ajoutant un corps acide qui empêche la copulation prématurée. Celle-ci est réalisée après exposition par action du gaz ammoniac.4. Structures des azoïquesSi la formule de l’azobenzène n’est plus contestée, celle des dérivés hydroxylés et aminés a fait l’objet de discussions nombreuses et passionnées qui ont abouti aux conclusions suivantes:Dans les hydroxyazoïques existe en général un équilibre mobile azoïque (a) 燎 hydrazone (b) très rapidement établi, mais qui est déplacé par les solvants en fonction de leur polarité et du pH. Par contre, les ions (c) formés par l’une ou l’autre forme de (a et b) sont mésomères et ne constituent donc qu’un seul et unique produit (formules 5).Dans le cas des hydroxyazoïques ortho-, le phénomène se superpose à une chélation de l’hydroxyle OH avec le groupe azo-. Pour les dérivés aminés, au contraire, la tautomérie se manifeste en milieu acide avec les sels.L’introduction de substituants modifie ces équilibres et peut empêcher la planéité des molécules, comme c’est le cas du cis- azobenzène. Il en découle que la détermination a priori des spectres, donc de la couleur, des azoïques est encore très difficile et résulte essentiellement de considérations empiriques.5. Azoïques aliphatiquesL’aminoacétate d’éthyle (ester du glycocolle) a permis à Curtius de préparer le premier diazodérivé aliphatique, l’ester diazoacétique 2=CH 漣 C2C2H5.L’action des alcalis sur les dérivés N-nitrosés conduit aux diazoalcanes, particulièrement au diazométhane (réaction 6).On utilise couramment la nitrosométhylurée, plus récemment le N-méthyl-N-nitrosotoluène-p-sulfonamide. Le diazométhane, toxique et explosif, est très dangereux. On l’emploie en solution éthérée comme agent de méthylation.Les azoïques aliphatiques s’obtiennent à partir des hydrazines par action du brome ou d’un oxydant; l’exemple le plus classique est celui de l’azodiisobutyronitrile (réactions 7).Ces azoïques ont acquis une notable importance car leur décomposition homolytique conduit à deux radicaux libres qui servent à initier entre autres les réactions de polymérisation (réaction 8).

Encyclopédie Universelle. 2012.